闫鹏说,他要孩子不是为了自己,而是为了他的妈妈。

“[看到我]有小孩就让我妈心里慰藉多一点,”他告诉澳大利亚广播公司(ABC)。

“如果没有我妈的这个压力的话,我觉得让我再回去选择,我还是不会要小孩的。”

在悉尼2023年世界骄傲节和本周末同性恋大游行开始之际,ABC邀请澳大利亚华人家庭分享他们在澳大利亚育儿的酸甜苦辣。

今年39岁的足科医生闫鹏在中国湖北长大,22岁时来到悉尼。

他说,他的母亲一生“都非常苦”,也“很爱面子”。

“她一直觉得我儿子结婚那天要把它做得很隆重风光,我跟她出柜之后,这个梦想就幻灭了,所以对她打击挺大的,”他说。

在中国,同性恋伴侣在结婚、收养和其他问题上都不享有和异性恋夫妻相同的法律权利。

向母亲出柜一年后,闫鹏在2016年决定通过国际代孕要小孩,他希望这样做能给她的妈妈带来一些安慰。

闫鹏的伴侣里斯·波布里奇(Rhys Bobridge)的妹妹向他们捐赠了卵子。后来,一位美国的代孕母亲生下了这一对健康的双胞胎。

闫鹏说,他很感恩整个过程都很顺利。

但他表示,他的妈妈仍然为孙子孙女感到难过,因为她觉得他们“没有妈妈”。

Shawna Tang is a researcher in gender studies from the University of Sydney. (Supplied: Shawna Tang)尽管闫鹏最初的动力是满足妈妈希望他有孩子的欲望,但他说,自己其实跟其别的孩子的父母”没有太大区别“。

他最关心的是确保他能够为孩子提供“足够的爱和支持”。

“[看着他们]从一个小孩慢慢会走路、说话、又蹦又跳......有时候他们突然跑过来抱你一下,说‘爸爸我爱你’,”他说。

“我对他们的爱当然很多。

”家庭的温馨有很多,当然艰辛的就不算什么了。“

邓诗薇(Shawna Tang)是悉尼大学(the University of Sydney)性别研究领域的资深讲师,她认为闫鹏的经历“十分普遍”。

“由于中国的父权制和沙文主义,男同性恋要比女同性恋面临更多压力,”她说。

“男人和儿子都被期待要繁衍后代,继承家业。”

但她说,认为中国文化”特别恐同“是错误的。

“有很多证据表明,酷儿欲望(queer desires)、同性欲望、跨性别在中国社会都得到了各式各样的实践和接受,[而且]中国人出柜也有很多积极的经历。”

“在这个关于中国酷儿父母的案例中,将性取向和种族放在一起考虑时,情况相当复杂。”

根据澳大利亚统计局(ABS)2021年人口普查数据,2000多对中国大陆出生的同性伴侣现居澳大利亚,这一数量仅次于英国和新西兰,位列第三。

另两个最大的同性伴侣出生国是菲律宾和马来西亚,分别有1725对和1019对同性伴侣在这两个国家出生。

ABS数据同时揭示,澳大利亚17.3%的同性伴侣育有子女。

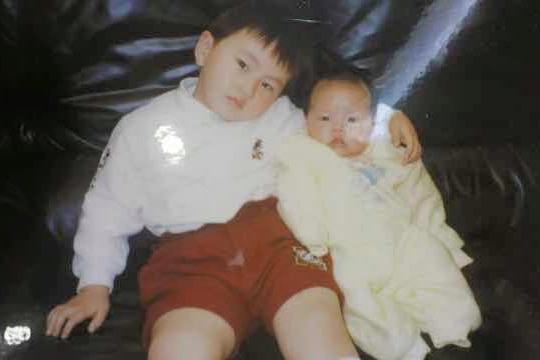

Kirk Yan said he and his partners' families had offered a lot of support. (Supplied: Kirk Yan)令闫鹏惊讶的是,他的孩子们从来没有对他们的家庭构成产生过疑问。

他认为这是因为他和伴侣一直“保持开放的心态”。

“我们很早就已经告诉他们,这个世界上有人有两个爸爸,有两个妈妈,也有人有一个爸爸一个妈妈,”他说。

“每个家庭都不一样。

“实际上不管这个人是母亲还是父亲,只要你非常爱他们,他们能感觉到爱,根本就不会觉得没有妈妈是一个很大的问题。”

然而,随着这对双胞胎今年开始上学,闫鹏的确对他们可能遭遇欺凌感到担心,因为他们有一半华裔血统,而且来自同性恋家庭。

“班级的同学可能会开始议论说:‘哎呀,他怎么会有两个爸爸呀?他爸爸是gay’之类的,可能会对他们有一些影响吧。 ”

“现在越来越多,不仅是同性恋,还有跨性别和另外的一些少数群体,我希望他们[学校教育]更加地开放一些。”

订阅中文简报

订阅ABC中文周报 网罗每周精选内容

Your information is being handled in accordance with theABC Privacy Collection Statement.Email addressSubscribe“不容易”找的性别包容托儿所

Kim Lee (right) lives with his spouse July Lies and their child, Morgan, in Melbourne. (Supplied: Kim Lee)跨性别男性李淦莲(Kim Lee)是一名出生在马来西亚的华裔澳大利亚人。对他而言,孩子的教育是他最关心的一个问题。

在他的配偶经历多次流产后,李淦莲在2021年决定停止一直在进行性别肯定荷尔蒙治疗(hormone therapy),以便尝试试管婴儿。

去年3月,他生下了他们的孩子Morgan,她的中文名叫李悦荣。

他告诉ABC,他在马来西亚的一些亲属仍不接受他的性别。

但他现在关注的重点是确保李悦荣能在一个安全和支持性的环境中成长。

李淦莲表示,这其中的重要环节是找到一家性别包容的托儿所,但这并不容易。

一些托儿所象征性地挂起了彩虹旗,但李淦莲说,他想找到是一家“说话算话”的托儿所。

“老实说,单是从研究来说,其实不太能找到,”他说。

数月间,他们去看了墨尔本的很多家托儿所,最后在家附近找到了一些看上去环境真正包容的托儿所,并申请了其中一家。

“随着我们去的次数增加,我们开始看到很多不同的家庭,包括酷儿家长也来接送孩子,”他说。[译注:酷儿泛指所有非异性恋和顺性别的人士。]

李淦莲表示,他意识到这只是他们漫漫征途的第一步。

”有学校,有大学,我们不知道到时候情况会是怎样,“他说。

他说,他和配偶担心这些机构的性别包容程度。

“会不会有来自不同不同背景的父母,不仅仅是文化意义上的,而且还有LGBTQIA+意义上的?”他说。

“如果你有一个非二元性别或跨性别学生,会做什么来保证他们能使用与他们的性别认同一致的厕所和更衣室?

“在霸凌、骚扰和歧视等等这些方面的政策是什么?

”这些都是我想知道的事情。“

“在夹缝里生存”

Cedric Yin-Cheng founded the non-profit organisation ANTRA in 2013.(Supplied: Cedric Yin-Cheng)尹郑宇正是澳纽华语彩虹联盟(Australia and New Zealand Tongzhi Rainbow Alliance,澳纽彩盟)的创办人和主席,该组织是和一个面向澳大利亚和新西兰说华语的LGBTQIA+社区的非盈利组织。

尹郑宇正告诉ABC,澳大利亚的华人酷儿家庭其实“是在夹缝中生存”。

“他们既不可以和主流的同志社群融入,也不能和主流的华人文化融入,”他说。

尹郑宇正说,随着澳大利亚LGBTQIA+父母数量的增加,如何支持他们这一重要议题已经不只属于这一社区,还属于整个社会。

与闫鹏和李淦莲类似,他接触过的许多LGBTQIA+家长都对校园中的歧视和霸凌感到担忧。

“大部分的学校,在自己的网站上也好,公开材料上也好,都不怎么去提到他们学校对于LGBTQIA+学生的策略跟政策是怎样的,”尹郑宇正说。

Cedric Yin-Cheng (left) says schools in Australia are becoming more inclusive. (Supplied: Cedric Yin-Cheng)他表示,有时候,学校会提及如何支持LGBTQIA+学生,但很少提及如何支持这些家长。

“对于家长来说,最直接的建议就是要去问,”他说。

“在入学的时候,多去问一下学校的政策,他们本身的保护措施是否符合小孩的状况。”

邓诗薇博士表示,LGBTQIA+家庭可能会由于“不一样”而受到孤立,但这些情况通常是可以管理的。

“事实上,研究表明,与异性恋家庭的同龄人相比,来自酷儿家庭的儿童并不特别容易遭遇霸凌、欺压和歧视,”他说。

“孩子们也会采取一些策略,例如,他们可能会隐瞒有关其同性父母的信息,有选择地决定与谁以及何时分享这些信息。”

“我认为围绕他们[酷儿父母]的孩子被欺负的这些担忧,可以在父母的支持下非常谨慎地进行处理。”

ABC新闻部向各州和地区的教育部门询问了LGBTQIA+父母及其子女获得支持的情况。

根据昆士兰州、南澳州、新南威尔士州、维多利亚州和塔斯马尼亚州的声明,他们所有的学校都在提供一个包容性的教育环境,并拥有促进文化和性别包容性的资源或资助项目。

联邦教育部表示,Student Wellbeing Hub为教育工作者、学生和家长提供信息和资源,协助他们创造和维护安全、支持的学校环境。

相关英文文章

Posted3m ago3 minutes agoFri 24 Feb 2023 at 5:39am

转自澳大利亚广播公司ABC中文

原文地址:http://www.abc.net.au/chinese/... |